Ob im Bastelzimmer, in der Werkstatt oder in der Industrie: Kleben ist überall. Was früher mit Knochenleim und Pech begann, ist heute Hightech – von Sekundenkleber über Epoxidharz bis zu Spezialklebern für die Raumfahrt. Wer klebt, verbindet nicht nur Materialien – sondern auch Vergangenheit und Zukunft.

1. Grundlagen

Das Kleben ist ein sehr altes Verfahren, denn schon in der Steinzeit befestigte man Speerspitzen mit Birkenpech. Es ist ein Fügeverfahren, bei dem mindestens zwei Teile – die sogenannten Fügeteile – mithilfe eines Klebstoffs dauerhaft miteinander verbunden werden. Der umgangssprachlich genannte „Kleber“ muss dabei zwei Aufgaben erfüllen: Zum einen eine starke Haftung an den Oberflächen der Fügeteile sicherstellen, zum anderen durch seine innere Festigkeit für den Zusammenhalt sorgen.

Adhäsion und Kohäsion

Adhäsion und Kohäsion

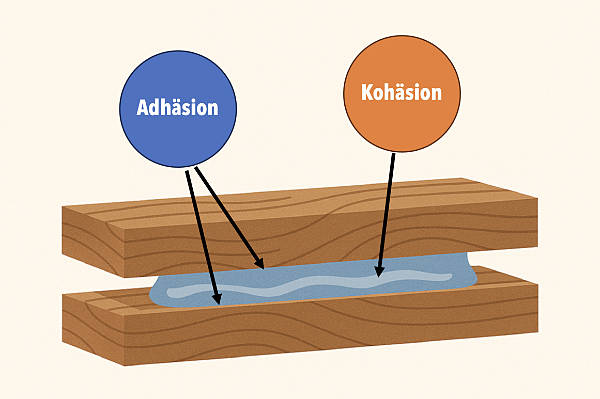

Damit ein Klebstoff gut haften kann, sollte er die Oberflächen möglichst gleichmäßig benetzen und eng anliegen. Außerdem müssen neben der chemischen und physikalischen Eignung von Klebstoff und Fügeteilen auch die Rahmenbedingungen stimmen, denn Barrieren wie Staub, Fett oder Antihaftschichten verhindern eine zuverlässige Verbindung. Ein typisches Beispiel für schlechte Benetzbarkeit ist eine frisch gewachste Oberfläche, auf der Wasser einfach abperlt.

Die Haftung an der Oberfläche nennt man Adhäsion. Sie beruht überwiegend auf molekularen Wechselwirkungen zwischen Klebstoff und den Fügeteil-Oberflächen. Dabei können chemische Bindungen besonders feste Verbindungen erzeugen. Bei rauen Oberflächen kommt zusätzlich eine mechanische Verklammerung hinzu – grob vergleichbar mit einem Klettverschluss.

Die inneren Kräfte im Klebstoff, die dafür sorgen, dass er stabil bleibt und die Teile zusammenhält, nennt man Kohäsion. Auch hier wirken zwischenmolekulare Kräfte. Insgesamt bestimmen also Adhäsion und Kohäsion die Qualität einer Klebeverbindung.

Im nächsten Schritte werfen wir nun einen Blick auf die verschiedenen Klebstofftypen und ihre Wirkungsweise.

2. Physikalisch härtende Klebstoffe

1.1 Dispersionsklebstoffe

Bei Dispersionsklebstoffen „schweben“ feste Bestandteile als fein verteilte Partikel in Wasser. Diese Klebstoffe sind meist Einkomponenten-Systeme und müssen in der Regel im noch flüssigen Zustand verarbeitet werden. Der Klebstoff wird üblicherweise einseitig auf eines der Fügeteile aufgetragen. Die Teile werden anschließend bis zur Aushärtung des Klebers fest miteinander verpresst. Typisch für Dispersionskleber ist außerdem, dass sie Empfindlichkeit gegenüber Frost sind.

Weißleim, PVA Kleber

Der Name „Leim“ kommt von dem althochdeutschen „līm“, was „Bindemittel“ oder „Klebstoff“ bedeutet.

Der PVA- oder auch „Weißleim“ ist eine Dispersion von Polyvinylacetat (ein thermoplastischer Kunststoff) in Wasser. Der flüssige Leim dringt nach dem Auftragen in poröse Materialien wie z.B. Holz ein und bildet somit eine mechanische Verbindung. Mit der Verdunstung des Wassers im Kleber entsteht ein Polyvinylacetat-Netzwerk, das die Materialien fest miteinander verbindet.

Weißleim ist in der Regel nicht toxisch, ist nach dem Austrocknen leicht flexibel. Pinsel etc. lassen sich einfach mit Wasser reinigen, solange der Leim noch feucht ist.

Darf in keiner Werkstatt fehlen: Weißleim

Neben dem nicht wasserfesten Standard-PVA Leim gibt es die Varianten D3 (wasserbeständig für Innenbereich) und D4 (wasserfest auch für Außenbereich).

Latexkleber, Caseinkleber, Kleister

Aus Kuhmilch gewonnen: Caseinkleber

Dispersionskleber können auch auf pflanzlichen oder tierischen Bindemitteln aufbauen. Sie sind umweltfreundlichen Klebstoffe und gut für poröse Materialien wie Papier, Pappe und Textilien geeignet.

Caseinkleber basiert auf dem Milcheiweiß Kasein – dem Hauptprotein in Kuhmilch. Bereits im alten Ägypten wurde Casein zur Herstellung von Farben und Klebstoffen verwendet. Später fand es breite Anwendung in der Holzverarbeitung und Buchbinderei.

Latexkleber kann auf für Flexibles wie z. B. Kork, Linoleum oder Teppich eingesetzt werden. Ohne speziell Zusätze sind diese Klebstoffe in der Regel nicht für Feuchtigkeit geeignet.

1.2 Lösemittelhaltige Klebstoffe

Bei diesen Klebstoffen werden statt Wasser organische, meist schnellflüchtige Lösemittel, eingesetzt. Durch deren Verdunsten bzw. Diffundieren härtet der Klebstoff aus.

Optional fördern sie die Adhäsion, indem sie die Fügeflächen oberflächlich anlösen, wie z.B. manche Modellbaukleber. Auch bei diesen Klebstoffen erfolgt der Auftrag in der Regel einseitig. Bei der Verwendung dieser Kleber ist auf gutes Lüften der Umgebung zu achten und ggf. weitere persönliche Schutzvorkehrungen zu treffen.

UHU Hart, ein Klassiker für den Modellbau

1.3 Kontaktklebstoffe

Kontaktklebstoffe bestehen aus Polymeren, die in Wasser oder anderen Lösemitteln gelöst sind. Sie werden dünn auf beide Fügeflächen aufgetragen und benötigen eine Ablüftzeit, bis sie fingertrocken sind. Anschließend werden die Fügeteile möglichst fest zusammengepresst, wodurch die Klebstoffschichten eine stabile Verbindung eingehen.

Kontaktklebstoffe haben eine hohen Anfangshaftung, ein Verändern der Positionen der Fügeteile ist nach deren Zusammenpressen kaum noch möglich. Vorteil oder Nachteil – je nach Anwendung. Die Endfestigkeit dieser Klebeverbindung entsteht, sobald das Lösemittel vollständig verdunstete ist – was einige Minuten bis mehrere Stunden dauern kann.

CR-Kontaktklebstoffe

CR steht für „Chlorophene Rubber“ bzw. Polychloropren, das auch als Neopren bekannt ist. Diese Klebstoffe zeichnen sich durch eine hohe

Witterungsbeständigkeit, Elastizität und Reißfestigkeit aus. Sie sind gut geeignet für Gummi/Leder-, Gummi/Metall, oder Kunststoff-Verbindungen. Typischerweise werden sie z.B. in der Schuhmacherei eingesetzt.

PUR-Kontaktklebstoffe

Polyurethane (PUR) Klebstoffe haben eine hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit und bleiben dauerhaft elastisch und fest. Häufige Verwendung im Fahrzeugbau, im Möbelbau und in der Schuhindustrie.

SBR-/SBS-Klebstoffe

Günstige Klebstoffe mit gummiartigen Eigenschaften und guter Abriebfestigkeit. Typische Verwendung bei Teppichen, Laufbändern und allgemeinen Gummiartikeln.

1.3 Schmelzklebstoffe

In vielen Bastelecken zuhause: Heißklebepsitole mit Klebestiften

Schmelzklebstoffe bestehen zu 100% aus Feststoffen und kommen gänzlich ohne flüssige bzw. flüchtige Komponenten aus.

Zur Verarbeitung werden üblicherweise feste Heißklebestifte unter Wärmezufuhr – z.B. Heißklebepistole – bei ca. 160 °C verflüssigt, nach dem Erkalten härten sie wieder aus. Sie sind schnell verarbeitbar und umweltfreundlich.

Heißklebestifte sind in unterschiedlichen Farben und Dekors erhätlich.

3. Chemisch härtende Klebstoffe

Chemische Klebstoffe härten meist durch Polymerisation oder Vernetzung aus. Diese Reaktion kann durch Mischen von Komponenten, durch Luftfeuchtigkeit, Wärme oder UV-Licht ausgelöst werden. Sie sind besonders stark und dauerhaft.

2.1 Polymerisations-Klebstoffe

Bei der Polymerisation verbinden sich viele kleine Moleküle (Monomere) zu großen Molekülen (Polymere).

Sekundenkleber (Cyancrylatkleber)

Er ist ein Überbleibsel aus einer misslungenen Entwicklung für militärische Optiken und kam 1958 erstmals in den USA auf den Markt. Er härtet beeindruckend schnell aus, sobald er mit Feuchtigkeit (Luft- oder Oberflächen-Feuchtigkeit) in Kontakt kommt. Die Cyancrelat Moleküle verbinden sich dabei zu langen Ketten und bilden einen festen Kunststoff. Mit einem optionalen Aktivator kann der Polymerisationsprozess sofort ausgelöst werden. Verbindungen mit Sekundenkleber sind temperatur- oder feuchteresist, Aceton löst die Verbindungen ebenso.

Acrylat-Klebstoffe

Wärme oder UV-Licht führt zur Polymerisation. Sie haben in der Regel eine hohe Festigkeit und sind oft Waser- und chemikalienbeständig bei hoher Temperaturstabilität.

Anaerobe Klebstoffe

Bei dieser Type führt der Ausschluss von Sauersoff zur Aushärtung. Typisches Beispiel: Schraubensicherungs-Kleber.

2.2 Polyadditionsklebstoffe

Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sich zwei Komponenten chemisch miteinander verbinden, ohne dass dabei ein anderer Stoff abgespalten wird. Vorstellbar wie bei einem Klettverschluss erhält man eine saubere und starke Verbindung.

Epoxidharz-Klebstoffe (1K und 2K)

Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und Chemikalienbeständigkeit aus.

Polyurethan-Klebstoffe (PUR)

Härten elastisch aus, sind sehr haftstark und feuchtigkeitsbeständig, daher Anwendung oft für oft für Bau- und Konstruktionszwecke.

2-Komponenten (Binder/Härter) Epoxidharz-Klebstoff

2.3 Polykondensationsklebstoffe

Bei dieser chemischen Reaktion verbinden sich einzelne Moleküle zu langen Ketten, wobei ein Nebenprodukt (z.B. Wasser) entsteht. Der bekanntesten Klebstoffe dieser Gruppe dürfte die Silikone sein, die häufig im Sanitärbereich zum Einsatz kommen.

Ebenso zählen Penolharze (Heimwerkern bekannt von Siebdruckplatten) und Polyimide, die für Temperaturen bis zu 400 °C geeignet sind, zu dieser Gruppe.

4. Natürliche Klebstoffe

Es gibt eine Vielzahl von Naturklebstoffen, die pflanzlichen oder tierischen Ursprung haben und seit Jahrhunderten verwendet werden. Die bekanntesten sind:

Glutinleime

Sie sind tierische Leime, bei denen aus dem Eiweiß Kollagen gewonnen wird. Die bekannten Vertreter sind der Knochenleim, Hautleim und Fischleim. Sie unterscheiden sich in der Sprödigkeit, Klebekraft und Farbe im ausgehärteten Zustand. Sie sind wasserfest aber durch Wärme reversibel, daher sind sie perfekt für Restaurierungen und den Instrumentenbau geeignet.

Kaseinleim

Kasein in ein Eiweiß, das in der Kuhmilch vorkommt. Durch zukabe von alkalischen Substanzen wie z.B. Kalk oder Borax wird es chemisch verändert und klebfähig. Kaseinleime sind wasserresistent und haben bei Holz und Papier eine hohe Klebekraft.

Stärkekleber

Sie gehören zu den ältesten und umweltfreundlichsten Klebstoffen. Die Stärke wird aus Mais, Weizen, Kartoffeln oder Reis gewonnen. Durch Erhitzen in Wasser quillt sie auf und bildet eine klebrige Verbindung. Typische Anwendungen findet man in der Papier-, Lebensmittel- und Textilindustrie.

Bild: Knochenleim Granulat

Gummiarabikum

Ist ein wasserlöslicher Klebstoff aus dem Harz des Akazienbaums. Er hat eine leichte bis mittlerer Klebekraft bei einem mild-süßlichen Geschmack und wird daher in der Papier- und Lebensmittelverarbeitung genutzt.

Harze und Balsame

In diese Gruppe fallen Kolophonium, das als Rückstand bei der Destilation von Nadelbaum-Harzen abfällt, Schellack, einem Harzsekret der Lackschildlaus sowie Bitumen und Pech.

5. Welcher Klebstoff ist der richtige?

Einen „Universalkleber“ für alle Materialien und Anwendungen gibt es streng genommen (noch) nicht. Jede Klebeverbindung hat ihre eigenen Anforderungen: Soll sie dauerhaft oder reversibel sein? Wasserfest oder leicht lösbar? Flexibel oder steif? Und welches Material wird überhaupt verbunden – Holz, Metall, Kunststoff, Papier?

Damit eine Verbindung zuverlässig hält, muss der Klebstoff immer passend zu Material, Belastung und Einsatzzweck gewählt werden. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Klebstoffarten mit ihren typischen Anwendungen, Eigenschaften und Grenzen – als praktischer Anhaltspunkt für die richtige Auswahl.

| Klebstoffart | Typische Anwendung | Eigenschaften / Vorteile | Einschränkungen |

|---|---|---|---|

| Weißleim (PVAc) | Holz, Holzwerkstoffe | Transparent auftrocknend, hohe Festigkeit, in D3/D4 wasserbeständig erhältlich | Kaum spaltfüllend, nicht für Metall und Kunststoff |

| Latexkleber | Textilien, Schaumstoffe | Elastisch, flexibel, gute Haftung auf weichen Materialien | Geringe Hitzebeständigkeit |

| Caseinkleber | Holz (historisch Möbel-, Instrumenten-Bau) | Natürlicher Kleber, hohe Festigkeit, feuchtigkeitsbeständig | Relativ kurze Verarbeitungszeit, kann schimmeln |

| Kleister (Stärke-/Methylzellulose) | Papier, Tapeten | Günstig, leicht entfernbar, ungiftig | Geringe Festigkeit, nicht wasserbeständig |

| Lösemittelhaltige Klebstoffe | Leder, Kunststoffe, Metall | Schnelle Haftung, vielseitig | Oft stark riechend, gesundheitlich bedenklich |

| CR-Kontaktklebstoff (Chloropren) | Laminat, Furniere, Leder, Gummi | Sofortige Haftung, elastisch, relativ hitzebeständig | Keine Korrektur möglich, Lösungsmittelbelastung |

| PUR-Kontaktklebstoff | Holz, Metall, Kunststoff | Sehr fest, feuchtigkeitsbeständig, hitzefest | Komplexere Verarbeitung, Gefahrstoffe |

| SBR/SBS-Klebstoffe | Gummi, flexible Materialien | Gute Elastizität, einfach zu verarbeiten | Geringere Endfestigkeit |

| Schmelzklebstoffe (Hotmelt) | Holz, Textil, Kunststoff | Schnell, füllt Lücken, einfach anzuwenden | Geringe Wärmebeständigkeit, mittlere Festigkeit |

| Sekundenkleber (Cyanacrylat) | Kleine Teile aus Holz, Metall, Kunststoff | Sehr schnelle Aushärtung, ideal für Risse und Mini-Fixierungen | Spröde, geringe Schlagfestigkeit |

| Acrylat-Klebstoffe | Kunststoffe, Glas, Metall | Gute Alterungs- & Witterungsbeständigkeit | Längere Aushärtung, teils teuer |

| Anaerobe Klebstoffe | Schrauben, Lager, Metallteile | Härtet ohne Luft in Spalten aus, sehr fest | Nur für sehr kleine Fugen, nicht für Holz |

| Epoxidharz-Klebstoffe (2K) | Holz, Metall, Kunststoff, Glas | Extrem fest, spaltfüllend, chemikalien- & hitzebeständig | Mischaufwand, längere Aushärtung |

| PUR-Klebstoffe (1K / 2K) | Holz, Stein, Metall, Kunststoff | Spaltfüllend (schäumt), wasserfest, hohe Festigkeit | Schaumaustritt, Schutzmaßnahmen nötig |

| Polyadditions-Klebstoffe | Industrie, Hochleistung | Spezifische Eigenschaften, beständig | Spezialanwendungen, selten im DIY |

| Glutinleime (Haut-/Knochenleim) | Restaurierung, Instrumentenbau | Reversibel, traditionell, klanglich geschätzt | Wasserlöslich, wärmeempfindlich |

| Stärkekleber | Papier, Pappe | Natürlich, günstig, leicht entfernbar | Geringe Festigkeit, nicht wasserbeständig |

| Gummiarabikum | Papier, Etiketten, Lebensmittelbereich | Natürlich, ungiftig, wasserlöslich | Geringe Festigkeit, wasserempfindlich |

| Harze & Balsame (z. B. Kolophonium) | Traditionell, Geigenbau, Spezialanwendungen | Naturprodukt, oft kombiniert mit anderen Bindemitteln | Meist nur als Zusatzstoff, geringe Eigenfestigkeit |